建筑电气与智能化教学团队的建设与实践

陈志新 王佳 李英姿 王亚慧 赵春晓 蒋志坚

一、概述

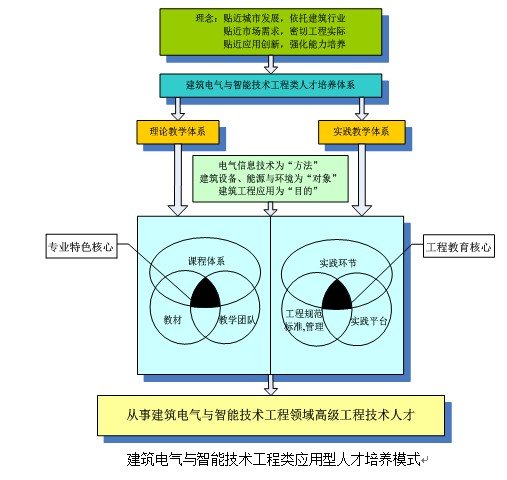

电气信息类专业是高校工科的通用型专业,设置学校多,面向行业广。在建筑行业,建筑电气与智能技术工程类人才主要来自这类专业。自2001年开始,我校抓住建筑行业蓬勃发展的机遇,特别是智能建筑的兴起,从城市建设需求出发,以培养建筑行业专门人才为目标,结合本校定位及专业优势,根据电气信息类专业规范并针对建筑行业人才培养特点,经过多年的教学实践探索,提出了以电气信息技术为“方法”,建筑设备、能源与环境为 “对象”,建筑工程应用为“目的”的理念,并将该理念融入“电气工程及其自动化”、“自动化”和计算机科学与技术“专业人才培养体系中,创建了建筑电气与智能技术工程类应用型人才培养模式,如图1所示。使电气工程及其自动化专业形成了以建筑电气技术应用(即建筑强电系统)为特色的专业优势,自动化专业形成了以建筑智能技术应用(即建筑弱电系统)为特色的专业优势。计算机科学与技术专业主要向以建筑信息化,网络化方向发展。2009年为适应市场的需要,申报了建筑电气与智能化专业并于次年开始招生,其目标是为建筑行业培养建筑电气+建筑智能化+建筑设备及管理的专门技术人才。教学的团队建设着力解决应用型高校培养社会需求人才,建立独具特色的培养模式等问题。特别对课程体系、教学内容和实践教学体系进行了改革创新。在近几年的质量工程建设中取得了显著成绩,在全校名列前矛。

团队的建设理念是:贴近城市发展,依托建筑行业;贴近市场需求,密切工程实际;贴近应用创新,强化能力培养。

团队的建设目标是:培养能够及相关领域所需的工程设计与施工、科研开发、运行管理、实验分析等领域的应用型高级工程技术人才。为城市建设特别是北京市城市建设创建国内一流的建筑电气与智能技术工程类人才培养基地,建设国内领先的建筑电气与智能化教学团队。

团队的建设思路是:坚持以满足建筑行业和社会人才需要求为导向,能力培养为主线,按照人才和专业需要设计课程体系,加强特色课程群、系列特色教材和教学团队建设,并将三者紧密结合,相互衔接。建立以工程创新能力培养为特色的实践教学体系,改革实验内容、训练方式和评价指标。通过与首都建筑行业的骨干企业进行密切合作进行校内外实践基地建设,为学生提供具有行业背景的软硬件实践平台,增强学生对工程设计标准和规范认识,有效地解决学生在校期间的工程化教育问题,使学生学有所专,专有所用,用有所长,长有所新。

二、团队的基本情况

“建筑电气与智能化教学团队”是以北京建筑工程学院的电气与信息工程学院(以下称电信学院,其前身为自动化系和计算机系,于2006年整合而成)建筑电气与智能化教学方向为建设单位,其师资队伍、教学内容、教材建设、实验室建设等覆盖了电信学院的各个专业。重点以专业特色为主线开展各专业的协同建设,已在多年的教学改革与实践中形成了相对稳定的团队。

电信学院设有个4本科专业(自动化,电气工程及其自动化,计算机科学与技术,建筑电气与智能化)和1个一级学科硕士学位授予点(控制科学与工程),其中自动化是北京市重点建设专业,控制理论与控制工程是我校重点学科,为团队的建设提供了良好的基础,共同的责任和事业心为团队形成了密切团结精诚合作的氛围,团队梯队结构,年龄、职称和知识结构合理,专业素质和业务水平方面好,在全院教师中特别是给中青年教师起到了很好的表率作用。

三、教学工作

结合我校“立足首都,面向全国,依托建筑业,服务城市化”的办学定位,建筑电气与智能化团队确定的人才培养的教学理念是:以电气信息技术为“方法”,建筑设备、能源与环境为 “对象”,建筑工程应用为“目的”。紧紧围绕为城市建设服务,依托高新技术,培养符合建筑行业需要、具有一定理论基础和较强的实践与创新能力,擅于解决工程实际问题的应用型高级专业技术人才。

在近5年的教学工作中,教学团队年年工作量饱满,共讲授课程80门(含实践课程),平均8门/人,教学工作量达360学时/年•人,教学质量综合评分都在优良以上。教授坚持为本科生上课。在重大教学问题上,采取合作、协调,共同操作,特别是在课程设置,实验室建设方面取得了很好的成绩,为教学质量的提高奠定了坚实的基础。

(一)开设独具特色的“建筑电气与智能化”课程群

(二)建设特色鲜明的“建筑电气与智能化”实验教学中心

(三)实践教学体系建设

四、教学研究

教学团队在认真做好日常教学工作的同时,积极进行教学改革,近5年来共承担各级各类教研教改项目40余项,其中国家“十一五”教改项目1项,北京市教育委员会教改项目1项,北京市高等教育学会“十一五”重点课题1项;学校重点教研项目3项,公开发表教研论文50余篇。近5年来,教学团队的教师共获得各级各类教研奖励21项。其中获北京市教学成果一等奖1项,二等奖1项,校级教学成果奖15项。特别是团队完成的北京市教改项目“建筑电气与智能化人才培养教学体系的研究与建设”,立足于我校的办学定位和特色,解决的是应用型高校如何培养社会需求人才,建立独具特色的培养模式等问题,特别是要解决“建筑电气与智能化”人才培养模式与建筑行业需求的关联问题,解决行业特征如何纳入到人才培养体系中等问题。项目实施过程中,针对原有课程体系多而全、泛而空的缺陷,教材及教学内容与行业脱节的弊病,实验与实际工程脱离等问题,对课程体系、教学内容和实践体系进行了改革与创新,形成了特色鲜明的、适合应用型人才培养的教学体系,使学生在校期间就得到了工程技术训练,掌握行业所需技能,激发了学生的学习主动性和创新意识,提高了其就业竞争力。经北京市教委组织专家鉴定,认为“该项教学成果的理念创新,特色鲜明、方法科学、效果显著、推广价值高,其成果和水平在国内同类高校中居领先地位”,获北京市教学成果一等奖。

五、教材建设

近几年教学团队成员编写了符合“建筑电气与智能化”特色人才培养所需的系列教材20多部,其中《建筑电工学》被评为北京市精品教材,《电梯控制技术》列为国家级十一五规划教材,两部列为北京市精品建设教材。同时以此系列教材建设为核心成果的“应用型多层次的建筑电气与智能化特色系列教材建设研究”获得2008年校级教学成果一等奖。

教材建设的创新点:教材建设与特色课程、团队建设相结合,同步规划,相互促进。所编教材突出专业、行业和工程特色;突出实用性,密切课程与教材间关系,形成系列;突出多层次,覆盖面涉及到理论、实践和职业培训等。

2001年开始规划、编写建筑电气与智能化教材。近几年编写出版了20多部与建筑电气与建筑智能化技术相关的高校教材、培训教材等。

这些教材具有以下特点:

(一)突出专业、行业和工程特色

(二)突出系列性和实用性

(三)突出多层次化

六、保障与措施

(一)融入新的理念,建立具有行业特色的人才培养方案

(二)围绕行业,开展特色课程群、特色教材和教学团队三位一体化建设

(三)校企合作,建立实践教学体系

(四)优化教学环节,改革实践教学方法

(五)多渠道培养学生实践创新能力,四年不断线

(六)改革教学方法与评价体系

(七)建立教学管理与监督机制

七、主要成果

建筑电气与智能技术工程类应用型人才培养模式经过多年的教学实践,得到了广泛的推广应用,效果显著,起到了辐射作用。在“十一五”期间获得北京市质量工程项目名列全校前茅,受到学校表彰,近4年的主要成果有:

教学成果:获北京市教学成果一等、二等奖各1项,校级优秀教学成果一等奖3项,二等奖3项,校级实验技术成果奖3项。

实验中心:“建筑电气与智能化实验教学中心”评为北京市实验教学示范中心。

课程建设:北京市级精品课1门,校级精品课4门,校级优秀课6门。

教材建设:北京市精品教材1部,精品建设教材2部,国家“十一五”规划教材2部,“普通高等教育智能建筑规划教材”7部,工程实践应用类教材7部,注册电气工程师执业资格考试用书6部,实验教材1部。

试验区建设:2009年获北京高等学校市级人才培养模式创新试验区。

教改成效: 完成1项北京市教委教改项目,20项校级教研项目。在研1项国家“十一五”教研项目子课题,1项北京市高等教育学会“十一五”重点课题。

名师建设:1人获得北京市优秀教师,4名北京市中青年骨干教师, 2人获得校级名师。

学科建设:继2005年获“控制理论与控制工程”硕士点后,2011年获“控制科学与工程”一级学科硕士点。

专业建设:2009年自动化专业评为北京市特色专业建设点。2010年设置建筑电气与智能化专业获得教育部(微博)批准。

教研论文:近3年发表教研论文10余篇。

科研获奖:获得2012年北京市科技进步二等奖1项。

其他获奖:建设部多媒体课件大赛一、二等奖各1项;北京市高校首届多媒体教育软件大赛一等奖1项;校级教学优秀二等奖1人;指导学生参加全国和北京市大学生科技竞赛共获奖20余项。

八、结论

通过几年的团队建设,使得我校的电气信息类专业围绕建筑领域形成了各自的专业特色,解决了通用型专业向特色专业转变的问题;以行业对人才的要求为导向,特色课程群、特色教材和教学团队共同建设,相互结合、衔接和支撑,解决了专业特色核心体系的构建及可持续发展问题;通过校企合作和自主研发,建立与实际工程一致的实践平台,结合行业规范和标准,创新实践内容、方式和评价指标,解决了学生的工程化教育问题;通过该人才培养模式的实践,使学生学有所专,专有所用,用有所长,长有所新,解决了一般院校学生就业竞争力弱,就业质量低的问题。